12月の読書録02ーーーーーーー

なめらかで熱くて甘苦しくて

新潮文庫(2015/08/01:2013)

★★★★

────────────────────

私は、本を購入するとき、単行本よりは文庫本を、新品よりは古本を優先する。つまり、あまりお金をかけないケチ臭い性格をしている。なので、このブログに載せる感想もほとんどは旧刊本になる。ブログに感想を載せる場合、新刊本の感想を書いた方がアクセス数は稼げるだろうと思うが、このブログは別に金銭が発生するようなブログではないので、特に無理はしない。

数年前から、購入する本の半数以上はブックオフ・オンラインを利用している。ネットで古本を購入する場合、当たり外れがあるのは仕方のないことで、たまに状態の悪い本が送られてくることもある。特にラノベの場合、状態の悪い本に当たる確率が高いように思う。ラノベはすぐに読めてしまうし、ほとんど二度読みはしないので、そういう時は諦めることにしている。

逆に、新品同様の状態の良い本が安く手に入ることもあるし、たまにすごくいい匂いのする本に当たることもある。この『なめらかで熱くて甘苦しくて』がまさにそういった本で、文庫本からほのかにいい匂いがただよってくる。これは女性のコロンか何かの匂いだろう。このタイトルでこの匂い、官能的である。

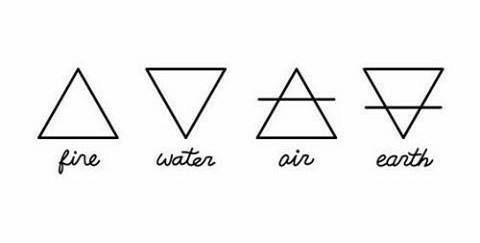

本書には五つの短編が収められているが、それぞれのタイトルがラテン語で、「aqua」(水)「terra」(土)「aer」(空気)「ignis」(火)「mundus」(世界) となっている。「水」「土」「空気」「火」といえば、ギリシア哲学の四元素で、中世ヨーロッパの錬金術の基本概念でもある。「世界」は、これら四つの元素から成り立っているというのが、その考え方である。五つの短編は内容的には全く関連性はないのだが、このタイトルの付け方から見ると、本書には一貫したテーマがあるように思われる。

四元素のシンボル(火・水・空気・土)

aqua

田中水面(みなも)は、小学三年生の五月に転校してきた小学校で、「あたし、前世の記憶があるの」という田中汀(みぎわ)と友達になる。それから高校一年までの性と死に関係する身辺の出来事が断片的に語られる。

その中でも水面と汀が生まれた年に行方不明になり、三ヶ月後に山林で全裸死体となって発見された田中渚という女の子の話は水面の心に深く残っている。水面と汀の関係は、成長期の女の子にありがちなベタベタした関係ではないのだが、水面の記憶に深く残るエピソードがいくつか語られる。汀は水面より少し大人で水面の一歩前を歩いていて、時折、水面の手を引いてあげる優しさを持っているように思われる。

「世界は大きくてあたしたちは小さすぎる」

思春期にある水面にとって性も死も身近な存在でありながら実感が伴わないのだが、世界における自己の存在の儚さを感じとった刹那に、あたかも相転移が起きたかのように、それらが彼女の心に迫ってくるのである。彼女が流す涙は自分自身のためでもあり全ての生命のためでもあるのだろう。そうして彼女は浄化されるのだ。この短編は思春期に誰もが経験するその相転移の瞬間を見事に描いているように思う。この相転移に可塑性はない。後戻りはできないのである。

登場人物の名前を列挙すると、寒川先生、村江道子、沢先生、雨宮先生、寺村洋子、須藤雪子、立川咲子、皆川真美、松浦章子、水面の母・清子、水面の父・三津夫、井戸哲也、田中渚、小湊泰子、河合由真、望月勢津子、立山洋太、坂中流花、池田妙子、清子の姉・澄子、と全て水に関係のある文字が含まれている。この中で気になるのは「井戸」である。イド(id)と云えば、フロイトのエス(Es)のことである。エスは無意識の領域である。専門的なことはよく知らないが、性(エロス)と死(タナトス)にイドとくれば、これはもうフロイトである。

terra

なめらかだった景色の中に光る砂粒のようなざらざらしたものが混じり、次第にざらざらが増えて景色が荒れてくる。しまいには景色は消え、世界ぜんぶが砂粒に変わってしまう。それがわたしの貧血だ。

私は小学生の頃よく貧血を起こしたので、この描写は懐かしい感じがする。同時にチクチクした感覚が頭の中に広がっていき突然意識がブラックアウトするのだ。気がついたときには保健室のベッドで横になっていたものだ。死ぬときはこんな感じだろうかと思ったりしたものだった。

ひとりぼっちの女の子がいた。彼女はからっぽだった。彼女は自分の中を満たしたくて、男とセックスをした。それでも満たされることはなかった。彼女はひとりぼっちなので、自分独りで架空の会話が出来るくらいに独り言が得意だ。ある日、彼女は思いがけなく死んでしまった。信号無視のクルマにはねられたのだ。生きている実感が持てないさみしい女の子は死んだ実感も持てないだろう。

「つまらないなあ、死ぬと」

人間は大地から生まれたという神話もあるが、人間の身体は有機物であり主に炭素Cと水素Hと酸素Oと窒素Nから成り立っているので、土の中の有機物と変わりはない。昔は土葬だったで、文字通り土に還った。火葬にしても、二酸化炭素や水や二酸化窒素などに分解され、巡り巡って土に還る。死んでしまえば、意識も記憶もこの世界から抹消されてしまう。そしてまた、別の何かになるのだ。

この短編は、プラトンの『饗宴』に出てくる有名なアリストパネスの話を思い出させる。村上春樹の『海辺のカフカ』でも大島さんがカフカ少年に話し聞かせている話である。

「昔の世界は男と女ではなく、男男と男女と女女によって成立していた。つまり今の二人ぶんの素材でひとりの人間ができていたんだ。それでみんな満足して、こともなく暮らしていた。ところが神様は刃物を使って全員を半分に割ってしまった。きれいにまっぷたつに。その結果、世の中は男と女だけになり、人々はあるべき残りの半身をもとめて、右往左往しながら人生を送るようになった。」

人間はもともとは二人分が背中合わせに一体(アンドロギュノス)になっていたというのである。だから、独りでは満たされないし、求め合うのだと。 それだからこそ、「全きものに対する憧憬と追求とはエロスと呼ばれている」のであると。従って、求め合う片割れと巡り会い一つになった、ただその時にのみ人は満たされ幸福を得ることができるのだと。

死ぬ時は、いつも半端。誰でも半端。

aer

ヒトのオスがどうしても実感することができないのは、妊娠と出産である。こればっかりは経験のしようがないし、ヒトは自己が経験しないことに共感することはなかなか出来るものではない。子供に対する感情がオスとメスで差があるのは仕方のないことだと考える。世間には、「イクメン」とか言って単純なオスをおだてて育児に参加させようという陰謀が渦巻いているが、そんなに簡単なものではないだろう。ヒトのオスには本質的に「育児」というスペックは装備されていないのである(個人差はあります)。

この短編は、とてもやわらかくて熱くてよくわめく「しろもの」を生み育てる過程が論理的かつユーモラスに描かれていて興味深かった。コドモを生み育てることの大変さは分かっているつもりだが、ハハの立場で考えることはオスにはなかなかできないし、オスはこういう小説を読む機会もなかなかないのである。この小説はオスこそ読むべきかも知れない。

ヒトは「どうぶつ」の一種だが、日常生活において、自己が「どうぶつ」であると自覚することはほとんど無い。ところが、妊娠するとヒトが「どうぶつ」であることを嫌が上でも自覚するようだ。と同時に、幸せな気分で何も考えなくなるようにできているようだ(個人差はあります)。それもこれも陣痛と出産という難事業を乗り越えるための自然の仕組みであるようだ。

しあわせになったのには、やはり理由があった。無駄のないどうぶつの体。

出産してからも大変である。最早しあわせ気分の時代は終わった。取り越し苦労が絶えない。これは気分の問題である。考えすぎると育児ノイローゼとかになりかねないから、あまり考えすぎない方がいいですよと言いたくなる。オスにとって首の据わっていない赤ん坊というのは、フニャフニャしていて本当に扱いづらい。落としたら大変だし、なるべく触りたくない。私は、赤ん坊というとどうしてもそういう気分になる。この小説でもオスの出番は少ない。

「わたしという全体集合Iにアオという部分集合Pは内包される」という数学的表現が私には分かりやすかった。P⊂Iである。やがて赤ん坊は部分集合Pではなくなり、「重なりの多い和集合PとQ」へと変化する時期が訪れる。P∩Qとなるのだ。そうしてただの「しろもの」が「ニンゲン」へと変化するのである。お乳が出ている間はハハは中途半端に「どうぶつ」であるようだが(個人差はあります)、ハハももとの「私」に戻る。年々共通部分P∩Qは小さくなっていく。

こうした母と子の関係は神話的であるし、およそ神話というものは母子関係のメタファーを内包する。そして、神話は繰り返されるのである。この小説は、母性愛を神聖視していないところが良い。私は、個人的な経験により、母性を信用していない。そういったものは、全て気のせいである。

ignis

昔の人は、光と熱と電気をあまり区別して考えなかった。それらは全て「火」の属性なのである。錬金術の時代から近代科学の時代への過渡期には、燃焼とはフロギストン(燃素)という物質が物体から放出されることだと考えられていた。火には水とは異なる浄化作用があるように思う。

男と女がいた。二人が年に一度ほど歩きに来る道があった。茶畑の中をひとすじに通る道を、三時間ほどかけて二人は歩く。その道には小さな犬のようなものがいる。犬ではないかもしれない。それはやたらまぶしく光っている。ほんの時たま、すれちがう人も光っている。道もよく光る。

自分でつくれないものを縁って言うんです。

男と女は、三十年よりもっと長く一緒に過ごした。傷つけながら。傷つけられながら。する時はずいぶんさみしい。することは行為に過ぎない。したからといって、溶け合うわけではない。結局、「する時」も半端なのか。

どうせこの世には自分と同じ気持ちの人間なんかいるわけない、いるわけがないんだから。

それでも、男と女はずっと一緒にいるのである。そのことに理由も意味もない。それが自然だからなのだろう。自然現象には理由も意味もない。遠い遠い過去において、何ものかが揺らいで火の玉となって膨張していっただけのこと。

幸せな時には、幸せのことは考えない。

人は死ぬ。いつか死ぬ。いつ死ぬかは分からない。明日死ぬかも知れないし、3分後に死ぬかも知れない。死にたくはないが、死ぬこと自体はあまり怖くはない。みんな死んでしまうから。できれば苦痛を伴わずに死にたいと願うだけである。もしかしたら、ずっと死なないかもしれない。そう考える方が、私は恐怖を覚える。

茶畑にかこまれた道は、東から西、西から東へと、長くつらなっている。彼岸と此岸の境界線上にある道。カオスとコスモスの縁にある道。どこかへと向かう道。そして、何処へも辿り着かない道。男も女も光っている。

昔、男と女がいた。どこかで聞いたことのある話が多いと思えば、あの有名な古典のオマージュであったか。これは、燐火のような物語である。

mundus

これは「子供」とその家族の物語である。子供の家族は祖父母と父母と兄二人である。祖父には愛妾が二人いた。父親にはどこででも寝てしまう癖があった。

「それ」が豪雨の中、橋を渡ってきたのは、子供が三歳の時のことだった。それは、そのまま子供の家に居ついた。祖母が気になる「ラスト」という店の話、母親の家出の話、どこででも寝てしまう父親が拾った猫の話、祖父のアカヤマイの話、父親の帽子の話、などの話が断片的に語られる。子供の住む町は度々洪水の被害に遭う。

主人公は、子供ではなくなっても最後まで「子供」と呼ばれている。ここまでの四編の主人公は女性だったが、この短編では主人公の性別は明らかではない。「子供」と呼ばれることで一般化されている。

それの背の高さはすぐに変わった。洪水の季節に向かう頃になるとずんずん背が伸びた。洪水の季節が過ぎると少しずつ縮んだ。

それは子供にとって、「なめらかで、熱くて、甘苦しくて、決して知らないふりのできないもの」だった。

それが上の兄と溶け合うさまを目撃した子供はうらやましく思った。それとまじりあう時はひどく苦しそうだが、まじりあってしまえば反対に深い快楽を得るようだ。それが気になる子供は、それについて離れなくなった。子供は川沿いの道を歩いているとき、それとはじめて溶け合った。溶け合うと、からだ全体に何かが満ちて、とてつもない快感を得るようだ。

ときおり、それは水にのって流れていってしまった。それが行ってしまうと、子供は所在なくなった。所在ないのに、気持ちが満たされた。

それは形の定まらない、柔らかそうなものだった。それはきらきらと光った。それの背中には羽根がはえていた。猛禽類の羽根がすりきれてささくれたような羽根だった。黒地に黄色い線が入っていた。それは、雨の降る日には不安定になった。

作中、「それ」について様々なことが語られるが、語られれば語られるほど、それが何者であるか分からなくなる。それは橋を渡ってやって来たが、橋はこの世と異界との境界に架けられるものである。つまり、それは異界からやって来たということだろう。それは何者なのか。

「世界」は何で出来ているか。世界を構成する物質は元素で出来ている。元素は素粒子で出来ている。古代ギリシアの哲学者や中世ヨーロッパの錬金術師たちは「土」「水」「気」「火」の四元素で出来ていると考えた。しかしながら、世界をそういった元素に分解して分析しても世界のことは何も理解できない。

「歴史」は何で出来ているか。記憶と記録で出来ている。記憶と記録は事実を内包しているが事実そのものではない。事実は記憶され記録された時点でそれは事実ではなくなり物語となる。従って、すべての歴史は物語である。

この小説は、ある「世界」の「歴史」を物語っている。物語の断片の一つ一つを分析してもこの「世界」を理解することはできない。しかしながら、この「世界」の「歴史」はこれらの物語で成り立っている。

「雨が降る」を英語で言うと、“It rains.” である。文法的に云うと、この rain は自動詞で、it は非人称代名詞と呼ばれる。しかし、もともとはそうではなくて、人知を超越した何者かが「雨を降らせる」という意味だったに違いない。「それが雨を降らせる」のである。「それ」とは、人知を超越した何者か、つまり、森羅万象のことであり、古代の人はそこに神的なものを感じたのである。「それ」は、畏怖の対象であった。

it はドイツ語では Es である。フロイトの Es である。「それ」とは、無意識の領域である。意識は階層構造を持っている。無意識の領域を深く沈潜するとそこには、集合的無意識が存在する。専門的なことはよく知らないが、「それ」はユングの元型のようなものかも知れない。

森羅万象は突きつめれば宇宙である。宇宙は階層構造を持っている。宇宙があり、その下の階層に超銀河団があり、その下の階層に局所銀河団があり、その下の階層に天の川銀河があり、その下の階層に太陽系があり、その下の階層に地球があり、その下の階層に人間社会があり、その下の階層に個人の意識があり、その下の階層に無意識があり、その下の階層に集合的無意識がある。集合的無意識は宇宙につながっていると仮定すると、ウロボロスのような円環構造が出来上がる。

「それ」とは、森羅万象でもあり、無意識でもある。「それ」は四元素から生み出された創発的なスピリットのようなものであるかも知れないし、第五元素エーテルかもしれない。あるいは、スピリットのようなものであり、かつ、エーテルであるかもしれない。「それ」は、一にして全であり、全にして一なる存在であり、確かに宇宙に偏在するモノではないだろうか。

それは、子供が生きているうちに去ってしまったようである。いつ去ったのかは明らかにされていないが、水路が整備され、水の流れが定まってしまった時ではないかと推測する。もう町に洪水は起こらなくなったのだ。それは、単なる非人称代名詞になってしまったのである。文明化された世界ではそれは存在できないのだろう。だから、異界へ帰ったのだ。だが、子供の裡(意識)には、それとの思い出は多く残っているのである。子供の魂(意識)の深いところで、子供はそれとかすかにつながっている。子供はやがて土に還る。

私は、この短編集を21世紀の錬金術の書として読んだ。この錬金術は、物質的な金や不老不死の薬やホムンクルスを作り出すためのものではなく、いわば、魂の錬金術と云えるものである。対立しあうものを結合させ溶け合わせる錬金術である。私たちは魂(意識)の深いところで「それ」を介して宇宙とつながっている。そして、万物は流転する。この短編集は、そういう物語なのである。(強引w)

錬金術におけるウロボロス。ウロボロスは蛇またはドラゴンで、二匹の場合もある。中のヘキサグラムが四元素を象徴している。他の図は日月と五惑星を象徴していると思われる。通常は、中央に水銀を象徴する水星(Mercury)が入り、日月と他の四惑星が周囲に配される。他にも、中央に金を象徴する太陽が配されたり、中央にプロビデンスの目が描かれたり、様々なバリエーションがある。

『ハガレン』に出てくるこのシンボルの元ネタな。