9月の読書録02ーーーーーーー

日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語 (ブルーバックス)

- 作者: 山崎晴雄,久保純子

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2017/01/18

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (3件) を見る

🐱箱根火山のカルデラの成り立ち他 『日本列島100万年史』を読む(2)北海道・東北・関東 - 森の踏切番日記の続き

第5章 中部

1.富士山はどうして美しいのか

🗻富士山は言わずと知れた日本一高い山で標高は3776㍍。裾野面積も日本一で沖縄本島とほぼ等しい1200平方キロメートルに及ぶ。

◽富士五湖は、西から本栖湖、小さいのが精進湖(しょうじこ)、西湖(さいこ)、河口湖、少し離れて山中湖。本栖湖から河口湖の北側が900万年前に日本列島に衝突して合体した御坂(みさか)山地になる。

◽本栖湖の南にある小さい湖が田貫湖。本栖湖から西湖にかけての裾野が青木ヶ原の樹海。

◽富士山頂の南東に宝永火口がある。宝永山の標高は2693㍍。富士山の南東の裾野が御殿場になる。

◽富士山の南に愛鷹山(あしたかやま)がある。標高は1188㍍だが、連峰としての最高峰は北側の越前岳で、標高は1504㍍になる。

🔘富士山の成り立ち

🗻数十万年前には、現在の富士山の位置に小御岳(こみたけ)という火山があり、箱根火山や愛鷹山とともに活発に活動していたが、10万年前までには活動が沈静化した。

➡10万年前頃から古富士火山が火山活動を始め、スコリアと呼ばれる黒い軽石や火山灰、玄武岩溶岩などを大量に噴出した。

➡噴火のあと雨が降ると、噴出物を下流に押し流す泥流が発生する。この繰り返しによって泥流が下流に広がり、現在富士山のある一帯に広い扇状地ができた。

➡この時点で現在の富士山と似たような山容はできていたと考えられる。

※関東ローム層には、この頃のスコリアや火山灰が堆積している。

🗻1万7000年前から、現在の富士「新富士」への移行期が始まる。この時期には、古富士とは異なる性質のマグマが流出した。溶岩を観察すると、黒っぽい地(石基)に長石の白っぽい大きな斑晶が多く含まれる麦飯石が見られる。(麦飯石は花崗斑岩や石英斑岩)

➡それ以降、1万1000年ほど前までは、古富士の爆発的な噴火と、新富士の溶岩をダラダラ流すような噴火が共存する時代が続いた。

➡この移行期終盤あたりでは時々、爆発的な噴火で軽石や火砕流を出すような噴火「プリニアン噴火(プリニー式噴火)」があったことが分かっている。

➡大量に噴出された溶岩の一部は駿河湾まで到達した。武蔵野台地や相模原では、細かい火山灰が降ったので黒土(くろぼく)がよく発達して肥沃な土壌になった。

※黒土は関東ローム層の上層部にあたる。

🗻1万1000年前からの新富士の噴火活動で、新富士は現在のような円錐形の山容を形作った。

🐱ここで、2015年10月に3回にわたって放送された「ブラタモリ」の富士山シリーズを思い出した。縄文時代には、古富士の西側に新富士が並んでいたことになる。

※右が古富士で左が新富士

富士山火口

火口の底が八合目と同じ高さになるのだとか。

🗻縄文時代の終わりの約2900年前に、現在の御殿場にあたる富士山の東斜面(古富士)で噴火が発生し、それによって大きな山体崩壊が起きた。(古富士が崩壊した)

➡そのとき発生したのが第4章で取り上げられた御殿場泥流である。(前の記事参照)

🗻平安時代の864年 (貞観6) から866年 (貞観8) にかけて貞観大噴火があった。

🐱ここで思い出されるのが、2016年10月15日放送の「ブラタモリ #50富士の樹海」です。

青木ヶ原樹海。方位磁石が狂いました。

この噴火で、溶岩流は富士山の北西山麓を広く覆い尽くし、北側にあった「剗の海(せのうみ)」の大半が埋没。残ったのが西湖と精進湖。溶岩流の跡(青木ヶ原溶岩)が森林として再生したのが青木ヶ原樹海で、周囲とは植生が異なる。

貞観大噴火は大規模な割れ目噴火だった。

※貞観大噴火の前には、800年 (延暦19) ~ 802年 (延暦21) にかけて「延暦大噴火」という大きな噴火があった。

※この他にも江戸時代までに10回以上の噴火の記録が残っている。

噴火は山頂で起きるとは限らないという話でした。

🗻2017年現在、最も新しい噴火が1707年 (宝永4) の宝永大噴火である。この噴火の前には、プレート境界の大きな地震が相次いだ。

※宝永大噴火は、第五代将軍綱吉 (1646-1709) の晩年にあたる。

◾1703年12月※グレゴリオ暦 (元禄16年11月※旧暦) 関東地方で元禄地震が発生。

➡1707年10月4日 (宝永4年10月28日) 九州から静岡までが震源(南海トラフが震源)となる巨大地震、宝永地震が発生。各地に大きな被害をもたらした。

➡余震が続く中、49日後の12月16日 (11月23日) 宝永大噴火が起きた。大量のスコリアと火山灰が噴出、江戸市中にまで大量の火山灰を降下させた。

➡この噴火はプリニアン噴火で、御殿場では噴出物が2㍍も積もった。これは新富士が出来てから最大の噴火だった。

➡噴煙が上昇して空を覆うので、空が暗くなってしまい。江戸では、昼でも提灯を点けて歩かなければならなかったという。

➡新井白石の随筆『折りたく柴の記』によると、江戸にもはじめは雪のように白い灰が降り、やがて黒い灰が降り積もったことや、噴火の音や噴火にともなう雷の光が届いていたことが分かる。

◾御殿場周辺の農地はスコリアが厚く積もって埋もれてしまった。この地域を治めていた小田原藩主大久保忠増は自主復興を断念、領地は幕府直轄領となったが、長らく生産性は回復せず、80年後の天明の飢饉(浅間山の噴火が原因)を迎えることになった。

➡足柄平野の酒匂川には上流からスコリアが大量に流れてきたため川床が上昇、翌年の梅雨時には堤防が決壊し、大洪水が起きた。幕府は各藩に堤防の復旧工事を命じたが、作っては壊れ、作っては壊れを何十年も繰り返し、足柄平野地域全体が疲弊してしまった。

※相模国足柄郡栢山村で生まれた二宮尊徳 (1787-1856) も幼少時に酒匂川の洪水で生家が被害を受け没落、苦労して家を再興した。

画面下側が宝永火口。上から第一火口(大)、第二火口(中)、第三火口(小)。第一火口と第二火口の境界の右端のピークが宝永山。

画面中央が宝永山。

御殿場口から山頂を仰ぐ。

姿を現した「古富士」

※原は現在の静岡県沼津市原。宝永山が描かれている。手前は愛鷹山。

🗻富士山は宝永大噴火以降300年間噴火していない。これは富士山にしては長い休止期間なので、富士山はいつ噴火しても不思議はないと考えられている。

🌋あと30年以内には南海トラフ地震が起きると考えられるが、それに連動して富士山が噴火する可能性もあるという。

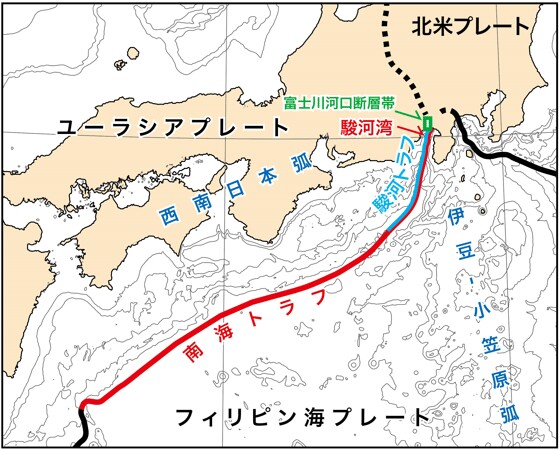

🔘富士山の地質学的背景

🗻火山は、プレートが沈み込んで深さ100kmに達した地点の真上にできるため、プレート境界の内側に帯状に火山が並ぶ火山フロントを形成する。フィリピン海プレートの下に太平洋プレートが沈み込むことでできた伊豆・小笠原弧の火山がこれにあたる。この北側の延長に富士山がある。

➡ところが、富士山は同時に、フィリピン海プレートが内陸側のユーラシアプレートに沈み込む場所でもある。プレートが沈み込んでいるまさに境界からマグマが出てくるという非常に珍しいことが起きているのだ。

出典:静岡大学防災総合センター

※フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に、太平洋プレートが沈み込むことで作られた火山フロントが交差する、世界的に稀な位置に富士山はある。

出典:産総研:富士川河口断層帯の位置を陸・海で連続的(シームレス)に特定

※これは、南海トラフの延長上に富士山が位置しているということでもある。南海トラフ地震と富士山噴火の連動の可能性もある。

🔘富士山が美しい理由

🗻普通の火山は、奥羽山脈や北アルプスの火山のように、おもに山脈の上のような標高が高い場所にできるが、富士山の場合は、直下がプレートの沈みこみ帯になっているので高度が低いところにある。

➡しかも、周囲に高い山地がないために独立峰として自由に噴出物を出して、裾野を広げることができる。

➡さらに、富士山のマグマは玄武岩質のマグマで、高温で粘り気がないため、山の頂上から噴出すると滑らかに流れて非常にきれいな斜面をつくり、円錐形の美しい姿を形成する。

◽伊豆大島や三宅島、ハワイ島も玄武岩質マグマで、このタイプは海に面した火山で見られる。

◽一方、箱根や多くの内陸型の火山の溶岩はほとんどが安山岩。(粘り気は中程度)

◽粘性の高い流紋岩質マグマは大爆発を起こしやすい。伊豆七島の中でも新島と神津島の火山は流紋岩質マグマを噴出する。

◽関東平野を覆う「関東ローム」と呼ばれる土壌は、主に玄武岩質の火山噴出物(スコリア)が堆積して風化したもの。鉄分が多いため、酸化して赤土になった。

◽武蔵野台地の地表部分に見られる黒土(クロボク)は、気候が温暖湿潤になった時期に降った火山灰の上に植物が生い茂り、黒色の腐植土になったもの。

2.日本アルプスと氷河

日本アルプスは、北アルプス(飛騨山脈)、中央アルプス(木曽山脈)、南アルプス(赤石山脈)の総称。

日本で二番目に高い山は、赤石山脈(南アルプス)にある北岳で3193㍍ある。

日本アルプスには他にも3000㍍級の山々が集っている。

🗻飛騨山脈と木曽山脈では、最終氷期の最寒冷期だった2万年前頃と、それよりもさらに古い時期に氷河が拡大したとされる。

◽普通の川はV字型の谷を作るが、氷河はU字型の谷を作る。

◽氷河の浸食作用によって山脈付近に生じた広いすり鉢状または半円状の地形を「カール(圏谷)」と呼ぶ。

※カールは、ドイツ語の Kar から。英語、フランス語では、cirque という。英語の発音は[サーク]、フランス語の発音は[シルク]。[シルク]にはサーカスという意味もある。

◽また、氷河に含まれていた岩のかけらが集まってできた土手のように出っ張った地形を「モレーン(堆石)」と呼ぶ。

◽日本アルプスの2700㍍~2800㍍より高い山頂部に、このような氷河地形がいくつも残されている。

※北海道の日高山脈でも同様の地形が認められている。

立山の山崎カール。手前はミクリガ池。

※山崎カールは、日本で初めて確認されたカール。「山崎」は発見者の山崎直方にちなむ。

中央アルプス木曽駒ヶ岳 (2956㍍)の南にある宝剣岳 (2931㍍) の千畳敷カール。

※実際のカールやモレーンは教科書のようには分かりやすくないので、素人には判別しにくい。

※山のことは山男に聞いた方が良いだろう。

🔘海外の氷河地形

アラスカのモレーン(moraine)

スイスのモルテラッチ氷河。縞になっている部分が土手状になったモレーン。

※モレーンは他に氷河の先端やカールの下部にも堤防状のモレーンができる。

🔘氷期の日本列島は、海面の高さが120㍍ほど低かったため、瀬戸内海は陸地になっていたし、大陸から北海道までは陸続きになっていた。津軽海峡は完全には陸地になっていなかったと考えられる。対馬海峡もかなり幅が狭くなっていたと考えられる(前の記事の地図参照)。つまり、日本海はほとんど閉じ込められていたことになる。

➡これによって、暖流の対馬海流が日本海に流れ込めなくなる。そうすると、日本海側の蒸発量が少なくなり、降雪量が少なくなる。

➡また、海水温も低かったため、台風や梅雨の影響も少なく、降水量も少なくなる。従って、日本列島は全体的に乾燥していたと考えられる。

➡氷期の日本列島の植物の分布は今とはかなり異なっていて、全体的に垂直方向に下がるとともに、水平方向にも南下していたと考えられる。

剱岳に現存が認められた「三の窓氷河」

◾日本に現存する氷河は、立山雄山東面の御前沢氷河、劔岳の三ノ窓氷河と小窓氷河の3カ所。2009年~2011年の調査の結果、2012年4月に学術的に認められた。

🔍国内初の現存する「氷河」を立山連峰で発見!|立山の雪|とやま雪の文化|富山県

🐱富士山は、やっぱり興味深いですね。

富士山が噴火をしないという理由はないとのことです。不謹慎かも知れませんが、見てみたいものです。

それと、日本にも氷河があるんです。このまま地球温暖化が進むとどうなるか分かりませんが。🐥

次の記事へと続く